丹凤朝阳

古代那么多银子,现在为什么消失不见了?考古学家给出答案

文|声声说

编辑|声声说

在影视剧中,经常见到这样的场面。

皇帝赏赐动辄“黄金千两,白银万两”,江湖好汉在客栈拍下几锭明晃晃的元宝。

就连寻常百姓的积蓄,也常以“三五十两碎银”来计算。

从明朝中后期到晚清,中国一度是世界上最大的“吸银”帝国,来自美洲和日本的白银源源不断地流入。

据估算在数百年间,流入中国的白银总量可能高达数亿乃至十亿两。

然而环顾今日,这些曾经无处不在的银子,似乎都神秘地蒸发了。

古代中国那么多的银子,究竟去了哪?

考古队在江西明代藩王墓里找到过答案。打开万历皇帝儿子的棺椁时,金银器堆得像小山,光是银锭就码了三层。那些刻着“江西税银”字样的元宝,本是要入库的国库银,最后却跟着王爷埋进了黄土。这可不是个例,乾隆宠臣和珅的家产清单里,银元宝就有九百万两,够当时全国半年的财政收入。封建王朝的权贵们总爱把银子往地窖里藏,往陵墓里带,有些窖藏直到今天还在农田里偶尔被翻出来。

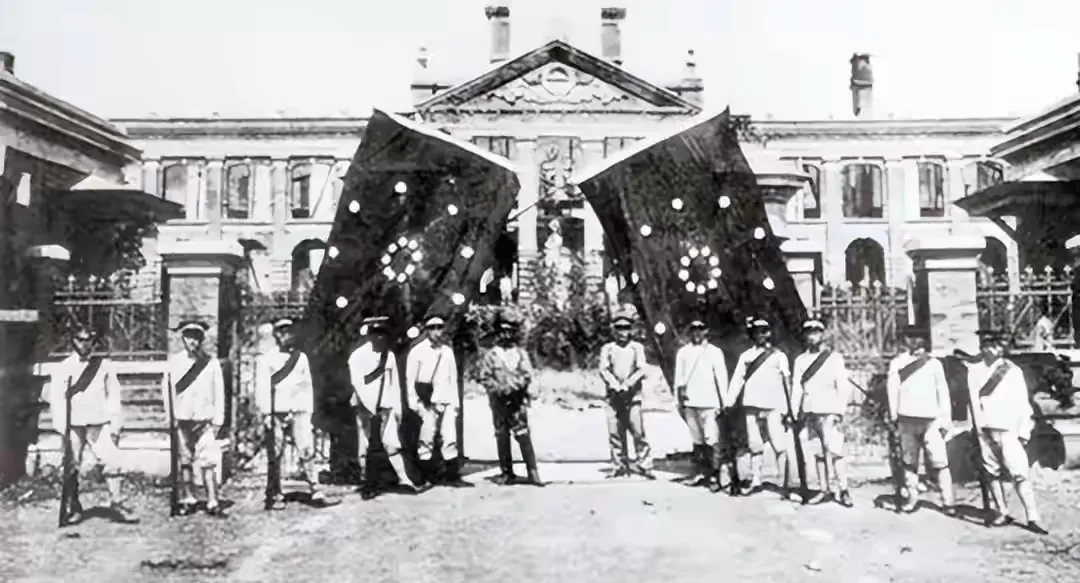

更让人心疼的是近代那几笔屈辱的赔款。甲午海战打输了,清政府一口气赔给日本两亿三千万两白银,相当于当时日本四年的财政收入。后来的庚子赔款更狠,本息加起来近十亿两,这些银子装在商船里一船船运出国,光运输损耗就够寻常百姓活几辈子。有老账本记载,1905年从上海港运走的白银,船舷都压得快贴水面,码头上的搬运工看着白花花的银子漂洋过海,直骂“这是剜咱老百姓的肉”。

民间的消耗也藏着大学问。老银匠的后人说,过去姑娘出嫁,银镯子、银锁是标配,一个富裕人家的嫁妆能熔掉上百两白银。这些银器代代相传,可遇上灾年荒年,老百姓就会把首饰剪碎了换粮食。1940年代的北平,当铺里每天都能收到成筐的碎银,熔化重铸时损耗的银子,十年下来能堆满一间屋。还有寺庙里的银佛像、银供器,战乱时被抢被熔,如今能见到的明清银器,连当年的零头都不到。

银子自己也会“跑路”。化学课上都学过,银遇到硫化物会变黑,埋在地下的银锭表面会形成厚厚的氧化层,有些甚至会和土壤里的矿物质反应,变成一堆看不出原样的化合物。南京明城墙的砖缝里,考古人员发现过明代士兵藏的碎银,几百年过去,已经和砖块黏成了一块,敲下来时碎成了粉末。

这些消失的银子,有的成了博物馆里的展品,有的还埋在不知名的地下,更多的是在历史洪流里被消耗、被掠夺、被分解。它们曾是财富的象征,见证过盛世繁华,也亲历过国破家亡。如今我们见不到那么多银子,不只是因为时代变了,更是因为那些银锭里藏着的故事,早已融进了历史的血脉里。

各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。#为什么古代的银子消失了?#